|

||||||||

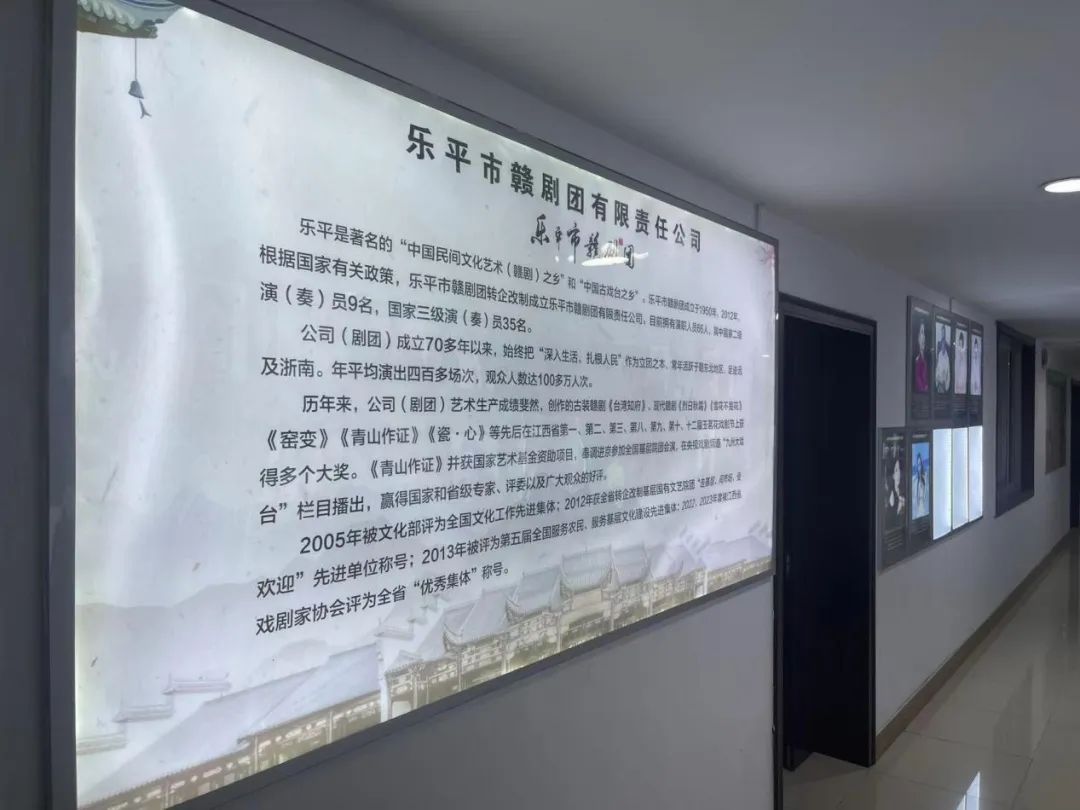

上海电影学院 Shanghai Film Academy 学院师生考察乐平古戏台  乐平古戏台调研报告 上海大学上海电影学院考察乐平古戏台 2025年6月10日至6月13日,由上海大学上海电影学院张婷婷教授率队,同戏剧戏曲学专业九名硕博研究生,组成“古戏台调研组”,前往有“古戏台之乡”美誉的江西省乐平市进行学术考察。现精选调研师生考察报告进行发布。  (图为团队成员在车溪村敦本堂古戏台调研合影) 乐平古戏台调研报告 张婷婷 上海大学上海电影学院教授 6月11日至12日,在南昌大学特聘教授、中国梅兰芳文化艺术研究会刘祯会长,豫章师范学院音乐舞蹈学院副院长李一平教授,以及于斯盛世教育科技(北京)有限公司董事长余快的协调帮助下,上海大学上海电影学院戏剧戏曲学科“古戏台调研组”10位师生前往乐平,开展古戏台文化考察活动。考察期间,乐平市相关领导高度重视并给予大力支持。乐平市政协主席朱瑞龙、市委宣传部部长黄小丰亲自接待调研组一行,乐平市政协副主席、市文化广电旅游局党委书记赵江雄、市委宣传部副部长唐学科全程陪同调研,为考察工作提供了全方位的支持和保障。  (图为团队成员在浒崦村名分堂古戏台调研合影) 乐平,古属“饶州”,这片江南沃土自古便以物产丰富、生活富足闻名,更是中华戏曲文化的重要发源地。元代钟嗣成所著《录鬼簿》“方今知名才人”中,饶州乐平杂剧作家赵善庆被记载。这位既从事卜术又教授阴阳之学的文人,创作《姜肱共被》《糜竺收资》《骊山七德舞》《孙武教女兵》等杂剧作品,把兄弟情谊、商贾故事、历史传奇编入剧本,为这片土地注入了深厚的戏曲文脉。 从元代杂剧初兴,到明清戏曲繁荣,再到如今民俗延续,戏曲早已成为乐平人生活的底色。街头巷尾,戏曲曲调调声声入耳;节庆庙会,古戏台前人头攒动。戏曲不再是孤立的表演,而是化作婚丧嫁娶的仪式、亲友相聚的谈资,深深融入当地的民俗肌理。  (图为乐平古戏台博物馆原馆长余庆民讲解“斗劲戏”) 在乐平广阔的乡村里,从明代保留至今的古戏台四处分布,其中“祠堂台”最有特色。像始建于明崇祯年间的昭穆堂戏台、清道光年间的浒崦“双面晴雨台”,还有镇桥镇坑口村未被烧毁之前的坑口戏台,都是祠堂台的典型代表。它们不仅是建筑营造技艺的经典实例,更留存着乐平千百年来的戏曲文化,见证着当地艺术传承从未间断。 双面台建筑形态独特,尤以浒崦“晴雨台”最为典型,其晴台朝向开阔的广场,再远处有老年活动中心一栋。戏台正梁上雕刻的“九狮过江图”,九只狮子由靠一条细带相连,雕工精细入微;“久看愈好”四个大字苍劲有力,两边“入耳务须平气听,当场顿觉笑颜开”的楹联,道出了戏曲的艺术魅力。雨台正对着程氏宗祠的“名分堂”,程氏一族伯符公、元谭公、克昌公等五位先祖的画像庄重肃穆,默默守护着家族的兴旺。当置身于雨台、看台与“名分堂”形成的四合院落中,雨滴顺着青瓦飞檐滑落,恍惚间穿越历史的重重帷幕,仿佛听见400年前铿锵的锣鼓与高亢的乐平腔在梁柱间回荡。  (图为浒崦村名分堂五位祖先画像及牌匾) 这些承载着历史的古戏台至今仍在发挥作用,平日里,它们被木板遮挡保护;每当逢年过节或家族有大事时,木板被卸下,鞭炮锣鼓声响起,四方村民便汇聚而来,围坐在广场上观看,开台戏拉开序幕,热闹非凡。 昭穆堂戏台作为单面宗祠戏台的代表,采用三间四柱歇山顶牌楼式结构,主体梁柱选用珍贵的金丝楠木建造,融合了木雕、砖雕、石雕、漆艺和彩墨画等多种工艺。梁枋斗拱间,戏文人物、花鸟瑞兽等浮雕刀法简练、线条流畅,尽显明末建筑装饰的古朴风格。然而,在多雨的南方,部分木雕因雨水渗透受损,木梁也遭浸湿,木质古建筑的保护工作迫在眉睫。值得一提的是,昭穆堂宗祠入口处“训贤门”两侧的纪碑上,镌刻着王氏家族考上大学的学子姓名,其中有考入清华大学的博士、江西本地高校的大学生,甚至还有我们上海大学的校友。考察当日,祠堂内喜气盈门,王氏家族正在筹备孙子的10岁生日宴,热情的主人招呼我们坐下,分享桌上的杨梅与瓜果,还开玩笑地说,考察就要深入生活接地气。历史与现实在这座古戏台旁奇妙交融,充满生活的烟火气息。  (图为涌山村昭穆堂村民生日宴请客)  (图为涌山村昭穆堂入口处训贤门) 相较于昭穆堂戏台前的烟火人间,涌山镇车溪村朱氏宗祠敦本堂内的清代祠堂戏台,独有一番清冷孤寂。这座历经岁月的古戏台,悄然静立于乡野深处,被杂花野草环抱,在时光流转中默默沉淀着历史的厚重。走进祠堂,见蝙蝠穿梭其间,振翅时发出细微声响,在空旷的厅堂里回荡,似涕诉着往昔的故事,让人不禁感叹岁月的沧桑变迁,也更觉这座古戏台承载的文化记忆愈发珍贵。  (图为车溪村敦本堂古戏台) 在乐平古戏台中,“万年台”是与祠堂台不同的代表性建筑,以双田镇横路村横路万年台为典型。它独立于村庄广场,不依附宗祠,但其历史源于祠堂万年台——明清时,祠堂万年台主要用于祭祖,明末清初才演变为独立戏台。如今的万年台虽脱离宗祠,却仍承担开谱、修谱、联络宗亲等功能,凝聚家族情感,传承乡土文化,是乐平古戏台文化的独特存在。  (图为横路村横路万年台) 乐平的每一座古戏台,都承载着当地村民对戏曲的痴爱,见证着这片土地上绵延不绝的艺术传承。据乐平市委宣传部副部长唐学科介绍,乐平至今仍然保持着浓厚的宗族文化氛围。每逢婚丧嫁娶、族谱修订等家族大事,同宗同姓的族人都会自发集资邀请戏班演戏,并邀请全村村民免费观看,以此彰显宗族的地位与凝聚力。这种传统催生出各村各姓之间“戏曲擂台”的风气,不同宗族在赛戏上你追我赶,从古至今从未间断——其他宗族的村民在观看演出后,也会积极筹集资金邀请戏班,以同样的方式彰显本族威望。  (图为团队成员在乐平市赣剧团调研) 对祠堂与戏台的热衷修建,始终是乐平人文化根脉的延续。以我们考察的叶氏宗族“双茂宗祠”为例,它便是近年来新建祠堂的典型代表。依托深厚的宗祠文化土壤,戏曲艺术在乐平蓬勃发展。据乐平市文化馆程梦寒女士介绍,仅乐平市赣剧团在2025-2026年被邀约的演出就高达600多场,平均每天需上演两场,足见戏曲在当地的旺盛生命力。  (图为叶氏宗族“双茂宗祠”) 乐平市政府高度重视戏台文化建设,通过多元举措推动其发展。一方面,在各村、中心广场广泛修建戏台;另一方面,依托洪岩风景区,打造了世界上最大的榫卯结构水上双面古戏台——“洪岩古(仿古)戏台”,实现传统文化与旅游开发的深度融合。  (图为洪岩镇洪岩仙境水上戏台) 此次考察过程中,乐平各界的鼎力支持让行程得以顺利推进。得知上海大学师生前来考察古戏台,乐平市政协主席朱瑞龙、市委宣传部部长黄小丰亲自出面接待,并详细介绍乐平的文旅项目和戏曲文化;乐平市政协副主席、市文化广电旅游局党委书记赵江雄、市委宣传部副部长唐学科全程陪同考察;乐平市古戏台博物馆原馆长余庆民不仅细致入微地讲解每一座古戏台的建筑特点、风俗人情,还带领团队参观了古戏台博物馆。此外,乐平市涌山镇三村的书记、主任也亲自陪同。民间学者王长寿尤为热情,不仅向考察团介绍了横路万年台、昭穆堂等古建,还特意带领众人参观一座拥有200多年历史的书院。书院牌楼上雕刻的“独占鳌头”“魁星点斗”等雕砖人物栩栩如生,师生们在此纷纷合十,许下“多发好文”的学术愿望。  (图为团队成员在涌山昭穆堂调研合影) 考察结束后,团队进行了深入思考:戏曲在乡村的生存与发展,离不开特定文化生态的孕育。以乐平为例,宗祠文化作为根基,与戏曲表演、民俗活动、建筑营造等要素相互依存、彼此滋养。这意味着,若仅将戏曲保护简化为“送戏下乡”的形式输出,或闭门造车式的剧目编创,实则是将艺术从其生长土壤中剥离。真正有效的保护,需要像呵护自然生态般维护乡村文化生态,既要保护古戏台这类物质载体,更要激活宗祠议事、节庆办戏等活态传统,让戏曲在村民的日常生活中自然生长。未来,上海大学团队希望以高校的学术力量,参与到乐平古戏台的保护工作及文旅项目开发中,助力这份珍贵文化遗产的传承与创新。 戏 台 风 采 本次考察了五座戏台,分别为浒崦村晴雨台、坑口村万年台、横路万年台、洪岩水上戏台、涌山昭穆堂祠堂台、车溪村敦本堂戏台。如果将戏台比作人的话,感觉眼中之人是奔放且热烈,他们都极力地展示自己的美:戏台台额的雕刻精美丰富,雕刻中的戏画不仅丰富,且十分生动,例如三英战吕布就有不同的戏画来表现,有的戏画中人物骑马厮杀,但有的戏画中人物并不骑马,而是站立而战;还有重檐的檐角翘起的弧度也更加开放,让人感觉端庄大气。 24级戏剧戏曲学博士研究生陈章涌撰文  (图为浒崦村名分堂古戏台) 浒崦古戏台位于江西省乐平市镇桥镇浒崦村,始建于清代,附属于祠堂当中,大体为黑金配色,远看庄重严肃,近看华丽精美。该戏台为双面台,一面面冲广场为晴台,一面面冲祠堂为雨台,宽阔的广场可容纳更多观众,相比之下,雨台在院内则略小一点,而置身于院墙和房檐内,配合着雨水,此番也是别有一番风味。晴台和雨台的结构大致相似,台基均由砖石砌成,台面则为木板。 24级戏剧戏曲学硕士研究生车行撰文  (图为浒崦村名分堂古戏台雕刻) 浒崦古戏台以建筑奇巧复杂、雕刻精美绝伦、装饰奢华大气而闻名。戏台表面金描彩绘着各式人物、花鸟、瑞兽图案,展现出“蟠桃会”“昭君出塞”“福满堂”等经典人物故事。特别值得一提的是,戏台顶部设有螺旋斗拱式藻井,这种独特的顶棚式建筑空间,能够将向上的声音能量有效聚拢,从而产生放大声音的奇妙效果。 23级戏剧戏曲学博士研究生黄承悦撰文  (图为浒崦村名分堂古戏台“久看愈好”牌匾) 正当大家流连于各种描金雕刻的戏文人物和感慨于精湛的建筑工艺时,馆长提议我们去旁边的坑口戏台也看一看。坑口戏台原先也是一座双面戏台,和浒崦古戏台为同一个师傅所建造,雕刻精美,但是不幸在一次大火中被烧毁,幸而其主体结构还在,于是在不改变戏台原貌的基础改建成现在的万年台。这座戏台也是按照中国古典牌楼样式建成,三间四柱。正上方悬挂“旷怀希古”和“同气连枝”,雕以各种戏文人物,描金彩绘,精美绝伦。 23级戏剧戏曲学博士研究生徐玮撰文  (图为坑口戏台“旷怀希古”和“同气连枝”牌匾) 明代的涌山昭穆堂戏台,与前一日所见经历多番修缮的戏台不同,昭穆堂戏台看起来相当有历史感,木构呈现出岁月沉淀的深褐,彩绘却依旧栩栩如生。梁柱粗壮,榫卯精巧,飞檐翘角更是灵动若欲飞之鸟,整体更是透着明代建筑特有的沉静与朴拙。 23级戏剧戏曲学硕士研究生安宁撰文  (图为团队成员拍摄涌山村昭穆堂古戏台) 横路万年台,横路万年台区别于前两座描金富丽的戏台,独立于祠堂之外,通体木质结构,坐南朝北,三间四柱三楼式,重檐歇山顶,古朴巍峨,戏台正中间悬挂“万年台”木匾。特地看了前一日在古戏台博物馆提到的横路万年台的“蜘蛛拱”,虽然没有描金和色彩,但是其雕刻工艺依然精巧,尽显工匠之精巧。  (图为横路村横路万年台蜘蛛拱) 最后一站来到了车溪敦本堂。踏入一扇不起眼的小门,一座规模宏大的木质戏台映入眼帘,与之前涌山昭穆堂的烟火气不同,这里的四合院里长满了杂草,看来祠堂的后人已经搬离了这座村庄。戏台三间四柱三楼式,是一座宫殿式梁柱结构的古建筑,与祠堂紧紧相连,雕刻精美,戏台顶脊中央有一个五彩朱砂瓷宝顶,这次在乐平考察期间,发现每座古戏台都有类似的宝顶,据说和江西的道教文化有关,也有说可以避雷。敦本堂带有很明显的江西徽州交界的建筑特色。 23级戏剧戏曲学博士研究生徐玮撰文  (图为团队成员在车溪村敦本堂古戏台调研) 博 古 纳 珍 团队到达乐平市古戏台博物馆进行学习。比起实地观摩带来的感官上的震撼,博物馆带给我们的是关于乐平古戏台整体的一些更宏观的思考。 馆内光线柔和、陈设古朴,陈列着自明清以来散落于乐平乡野的数座戏台模型、构件残片与图档等资料。站在这些浓缩的展品前,浒崦的精巧与坑口的华彩,仿佛被置于一条更为辽阔的历史与文化长河之中。它们不再是孤立的建筑,而是乐平古戏台文化中一个个重要的、个性鲜明的组成部分,共同诠释着戏台乃至戏曲文化,在这片“物华天宝,人杰地灵”的土地上如何以木石为骨骼、以雕花为血肉、以乡音为魂灵,生长出整个乐平古戏台的文化奇观。  (图为团队成员在乐平古戏台博物馆调研拍摄) 乐平市古戏台博物馆原(副)馆长余庆民先生大半辈子都在从事古戏台保护与研究工作。这位与古戏台结缘大半生的老馆长,说起戏台历史如数家珍,他向我们解析建筑风格细致入微,讲述赣剧的历史发展娓娓道来。他时而抬手比划檐角构造,时而诠释赣剧的演变,双眼始终闪烁着热爱的光亮——这是一位文博工作者对古戏台最深沉的爱意,更是一位文化守护者对赣剧艺术最真挚的赤诚。乐平戏台和祠堂大多连在一起。建戏台、修祠堂既是群众的精神家园,也是他们宗族历史的传承,余馆长告诉我们,“这里就是老百姓的根”。 上海电影学院博士后、讲师黄琼琼撰文  (图为乐平古戏台博物馆原馆长余庆民为团队成员讲解) 民 风 民 俗 在乐平民间戏曲市场有着极强的生命力,戏曲演出需求量大,是为数不多戏台数量持续增长的城市。这与乐平当地浓厚的观戏氛围有关,赣剧等当地剧种在民间有良好的群众基础,很多家庭在结婚、生子、升学等大事发生时,都会宴请亲朋好友,承办水席,邀请戏班唱戏。在不断的演出中还衍生出“还眼债”趣闻、“打对台”等有趣的地方风俗。 24级戏剧戏曲学硕士研究生杨子麟撰文  (图为涌山村昭穆堂牌匾) 戏台藏着百年戏韵,戏台的雕刻工艺刻满了历史岁月的沧桑。当飞檐挑起晨昏,站在古戏台前,我们豁然明白,戏台从来不只是砖木的垒砌,更是刻录华夏文明记忆的活态典籍。在声声锣鼓中,古戏台延续着赣鄱大地的文化血脉。古戏台是东方智慧的具象表达。木质结构的榫卯间、戏台和祠堂间,蕴含着“天人合一”的古老哲思;晴雨台的设计、观众席的布局,渗透着“和而不同”的相处智慧。那些穿越时光而来的唱腔,在斑驳的戏台梁柱间回荡,犹如一面历史的铜镜,映照着文化的历史面貌。在飞速发展的当下,我们比任何时候都更需要珍惜古老艺术。戏台是文明长河里的摆渡舟,而戏曲则是让每块青砖都记住的乡音箴言。正如古戏台和戏曲所蕴涵的禅意那样,传统文化永远在中华血脉深处流淌,滋养着华夏民族的根基。 上海电影学院博士后、讲师黄琼琼撰文  (图为团队成员在浒崦村名分堂古戏台调研) 发 展 保 护 团队曾经考察过北京、山西、皖南等处戏台,对古戏台戏楼在一定程度上形成了认识。私以为戏台是“非物质文化遗产”和“物质文化遗产”最佳融合之所在,然江西乐平才是最能体现这种融合的地方。明清古戏台存量之多、技艺之精、种类之丰自不必说,且戏台数量非但不减,而且依托乐平全国唯一的国家级非遗“古戏台营造技艺”,古典戏台的数量还在逐年递增,戏台不仅多,而且大部分还得到了合理利用,常有国家级非遗剧种赣剧的演出,祠堂还做村中举办宴席之用,如此种种,更是将非遗“活态传承”四字体现地淋漓尽致!如果从非物质和物质两方面来总结当地古戏台的保护与传承事业,或可如此评价:“戏、俗、技、艺”传承有序;“村、团、祠、台”保障得体。 中国戏曲学院22级硕士研究生, 上海大学准博士研究生李潇然撰文  (图为浒崦村名分堂古戏台雕刻) 由于南方气候原因,木质古建筑易被雨水破坏,故如今乐平地区所呈现的古戏台都于后期进行了修缮或重建,很遗憾其最真实古老的模样未能很好的保留下来。自然因素的损坏难以避免,所以人为因素的保护显得尤为珍贵和必要。明清戏台对于号称“古戏台之乡"的乐平的重要程度不言而喻,不仅要持续修建和打造古戏台来激活乐平的文化符号,更要保护拥有悠久历史的古戏台建筑将这份文化记忆留存下来,唯有保护才能更好的创造与传承。 22级广播电视艺术学硕士研究生李文欣撰文  (图为横路村横路万年台雕刻) 排版丨杨子麟 指导丨赵晓红、张婷婷、廖亮、邓黛   |